研究活動

青森シャモロック足環交換

平飼い以降から早くも1ヶ月が経ち、生育スピードの速さに日々驚いている1年生。個体識別のために付けていた足環も窮屈になってきたため、一回り大きいサイズの足環へと交換しました。ストレスを与えない飼育環境づくりも私たちが考え、実行していかなければいけません。もうすぐ、夏休み。期間中の管理当番も全員が協力して暑い夏を乗り切ります!七夕に願いを込めるとすれば、45羽のシャモロックが大きく育ちますように。

旧足環から新足環へと付け替えています。

こちらは窮屈になった足環を外している様子。保定する技術や鶏の扱い方に徐々に慣れていっています。

週に1回の体重測定では、45羽分を一気に行うため一苦労ですが、増体量が確実に上がってデータとしての蓄積をしっかり行っています。

飼育環境を整えるためにも、用具や敷料の敷板洗浄は欠かせません。汚れた部分をブラシやホースを使用して綺麗に磨き洗い落とします。

付け替えが終わったシャモロック。スッキリしたのか表情が穏やかに感じられます。日々の観察を大事に夏を乗り切っていこう。

COW飼う’Sから2年連続プラチナ

卒業式も間近な令和7年2月26日に、アグリマイスター顕彰制度に申し込んでいたCOW飼う’Sのリーダーがプラチナを認定していただきました。アグリマイスターは、高校生活の努力の証ともいえるもので、農業クラブの大会での入賞、コンテストでの入賞、資格取得といった様々な分野の結果を点数化して60点以上の人をプラチナとして全国農業高等学校長協会が表彰しています。

昨年は初代COW飼う’Sから2名が本校で初めて受賞し、今回2年連続の受賞となりました。来年は何人がプラチナ認定を頂けるか、3代目以降の活躍に注目していてください。

動物科学科の新たな仲間

令和7年1月、保護者から動物科学科に新たな仲間「ブタ」を寄付していただきました。ブタといっても愛玩用のミニブタです。

あまりの可愛さに、動物科学科のアイドルになりました。左の大きい方がメスの「美豚(びとん)」、右の小さい方がオスの「夢豚(むーとん)」です。学校に来たときには、ぜひご覧になってください。

しかし、心中穏やかでないのは右隣の元祖アイドル、ボーダーコリーのクッキーです。黄色い声援をとられて、ちょっと悲しい様子です。

左隣の推定30歳(本当に何歳かわからない)のポニーのモモコ氏は新たな仲間を早速チェックしたようです。繁殖用豚舎から愛玩舎に変わった25年前からいる愛玩舎の主として2頭を仲間として迎え入れてもらえたようでよかったです。

第14回クボタ・毎日地球未来賞表彰式!!

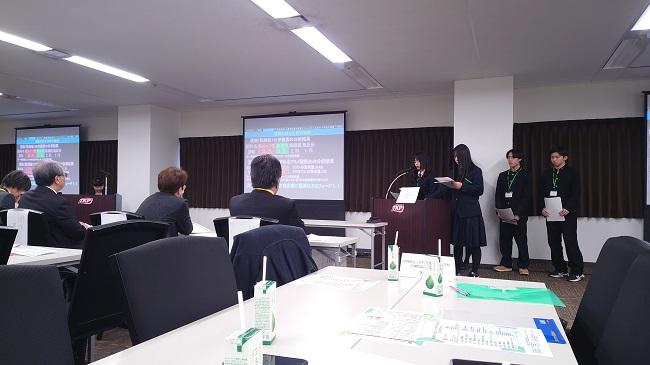

令和7年2月22日に、大阪府の毎日新聞大阪本社オーバルホールで開催された第14回クボタ・毎日地球未来賞で活動報告会にCOW飼う’Sの2名が参加してきました。

今回は、一般の部37団体、学生の部77団体の応募の中から、これまで初代の先輩方から取り組んできた3年間の活動が認められ、奨励賞を受賞しました。

吉本興業の浅越ゴエさんの司会の下、活動発表や活動への質問など、あっという間に時間が過ぎていきました。ちゃっかり浅越ゴエさんと記念写真を撮り、ご満悦な2人です。

最後の交流会では、和牛甲子園で同じグループになった渥美農業高校とチームのインスタをフォローしあい、楽しく交流することが出来ました。

令和6年度第3回本校産の黒毛和種販売会inユニバース十和田東店

令和7年2月14日から第8回和牛甲子園に出品した七福神号がユニバース十和田東店で販売が始まりました。COW飼う’Sは15日に店に行って販売会を実施しました。今回は、3年生の引退と遠征前ということもあり、メンバー全員が参加できず、動物科学科1年生の2名がお手伝いに来てくれました。

今回の出品牛には、オレイン酸を高める為に高オレイン酸ヒマワリ種子、肉の旨味を高める為に上北農産加工株式会社の醤油粕を餌として与えています。脂・旨味・環境の3観点を強化した取組になっており、実際に取組発表も実施しました。

多くの方に試食と購入していただき、誠にありがとうございました。三農の卒業生や子どもが孫が三農生だからと温かいお言葉をかけて購入してくれる「三農愛」あふれる皆様に感謝申し上げます。来年度もこのような販売活動をしていきますので、応援よろしくお願いいたします。

第8回和牛甲子園2日目!!

令和7年1月17日、第8回和牛甲子園の2日目です。

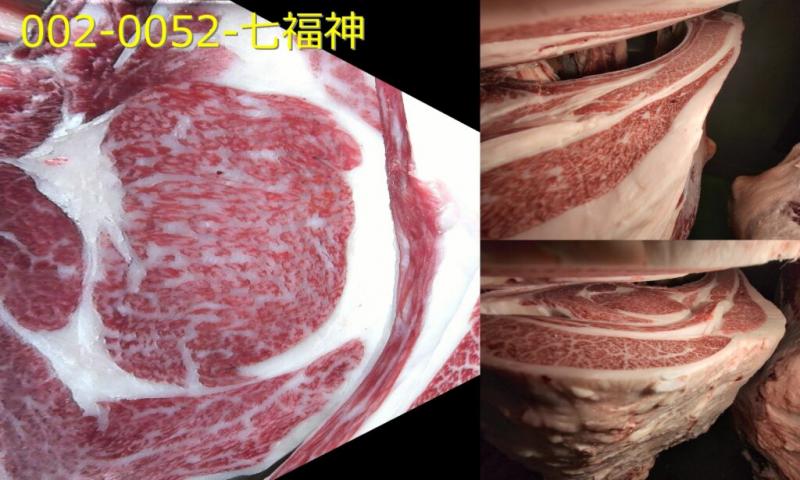

本校が出品した灼華光号と七福神号の枝肉はどうなっているのか興味津々のCOW飼う’Sの5名。まずは枝肉の前で1枚。

灼華光号は枝肉量571kgと大きいものの、筋間脂肪が非常に厚く、歩留がわるそうです。また、ロース芯も小さく、脂肪交雑も粗く見えます。枝肉の評価はA4、脂肪交雑7番、ロース芯67㎠、バラの厚さ9.8cm、背脂肪の厚さ3.4cm、枝肉歩留74.4%、オレイン酸57.9%の結果でした。

七福神号は枝肉重量559kgとこちらも大きいです。しかし、灼華光号と比べ、筋間脂肪が薄く、全体的に脂肪交雑が細かく入っており、ロース芯も大きく見えます。枝肉の評価はA5、脂肪交雑11番、ロース芯76㎠、バラの厚さ8.9cm、背脂肪の厚さ2.1cm、枝肉歩留76.3%、オレイン酸56.7%の結果でした。

今回は、灼華光号をスターゼン株式会社様に税抜1,324,720円で、七福神号を株式会社ウスネ様に税抜1,455,636円でご購入いただきました。誠にありがとうございました。

ヒマワリ種子を給与して、2頭ともオレイン酸55%以上の牛肉を生産することができましたが、やはり課題はロース芯面積が小さいことです。現在、育成期から肥育前期にかけて酒粕を給与して、筋肉を大きくする研究に取り組んでいます。第9回和牛甲子園に出品予定の牛が最初の酒粕給与牛なので、今後もエコフィード研究を進め、COW飼う’Sのメイン目標「美味しい牛肉生産」に取り組んで行きます。

第8回和牛甲子園1日目!!

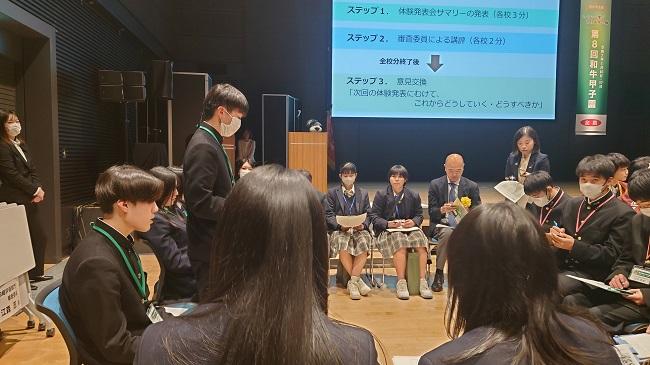

令和7年1月16日に品川グランドホールで第8回和牛甲子園が開催されました。全国の農業高校から黒毛和種を出品し、取組と牛の枝肉を競い合うこの大会に2代目COW飼う’Sのメンバー5名が参加してきました。

初日は取組評価部門の入賞校の発表、グループに分かれて各校の取組に対する質問、交流会を行いました。

他校とたくさん交流したメンバー、今回の課題を持ち帰り、後輩への引き継ぎを行ってもらいたいです。

令和6年度研究課題一覧

令和6年度研究課題一覧

普通科3年 総合的な探究の時間 発表会

普通科3年 総合的な探究の時間 発表会

令和7年1月27日(月)5・6時間目に第一体育館にて、普通科3年生の総合的な探究の時間の発表会が行われました。普通科1・2年生を対象に、今年の探究活動の成果を発表しました。1年生から経験を積み重ねてきた3年生の探究の集大成を見たことで、1・2年生は次年度の探究に向けての学びとなったことと思います。

3年生最後の戦いへ

1月14日(火)に第8回和牛甲子園に向けて、本校の黒毛和種2頭が出荷されました。3年生は和牛甲子園を最後に活動から引退し、後輩達に研究を引き継ぎます。

今年の2頭は28ヵ月齢で840kgになった「七福神号」と33ヵ月齢で805kgの「灼華光号」です。

COW飼う’Sのメンバー全員で出発を見送りました。結果は、17日にわかります。

今年度最後のコンテストへ

年も変わって1月11日(土)に毎日新聞が主催する「クボタ・毎日地球未来賞」の結果が発表され、COW飼う’Sが奨励賞に内定しました。2月22日に大阪でこれまでの活動を発表してきます。2月下旬で3年生は卒業を前にして忙しいことから2年生2名で参加してきます。最後のコンテストで入賞でき、1年間を締めくくることができました。

動物科学科「秋の風物詩」といったら?

動物科学科「秋の風物詩」といったら・・・わら上げです!!田んぼで籾を収穫後に残るわらは牛にとっては良質な飼料となります。毎年恒例となっている作業で、1年生も全員で作業に取り組みました。

田んぼでキューブ状にした稲わらをトラックに積み上げていき、牛舎前でチェーンコンベアで牛舎の2階に上げます。その後、1段目は縦、2段目は横の順で6段目まで積んでいきます。

終わるとほこりまみれですが、農業高校らしい実習に取り組んだ生徒達は充実した時間を過ごすことができました。

環境系コンテストに出場

12月7日(土)に環境甲子園、12月8日(日)に全国ユース環境活動発表大会東北大会が仙台市で開催され、COW飼う’Sが出場してきました。

環境甲子園はレポートを提出して、その内容を評価してもらうコンテストで、奨励賞を受賞しました。三農は動物科学科から4年連続エントリーし、4年連続入賞することができました。

全国ユース環境活動発表大会東北大会にも4年連続出場中で、昨年はあと一歩で全国大会を逃しており、今年こそは全国大会への出場を目指して3年生のメンバー全員が発表者を務めて大会に挑みました。

結果は、上位入賞ならず・・・畜産の内容が上手く伝わらない部分が多かったのではないかと思い、今後の課題となりました。また、初心に返って頑張りましょう。

農業アクション大賞最終選考へ

9月上旬に、高校生農業アクション大賞の最終選考会にCOW飼う’Sが選ばれました。このコンテストは3年間の活動を評価してもらうことから、2年前に申し込みを行い、60チームから15チームに選抜され、活動を行ってきました。最後は15チームから7チームに選抜され、東京での発表を行うことになりました。昨年度卒業した初代COW飼う’Sから活動が始まり、2年目は初代と2代目、3年目は2代目と3代目の計16名が携わったコンテストになります。

11月11日(月)に東京の如水館で全国から集まった7チームの発表を行いました。これまでの活動を審査員にわかりやすく伝えることができるように練習してきた成果を出せました。

結果は上位3チームに入ることができず、奨励賞であったことから、まだまだ足りない部分あったと感じました。今後はこのコンテストに再度申込、リベンジに向けて活動に取り組んでいこうと思います。

第75回日本学校農業クラブ全国大会岩手大会

10月24日、25日に農業クラブ全国大会岩手大会が開催されました。今年の農業クラブの全国大会には、COW飼う’Sからは家畜審査と農業鑑定に出場しました。昨年は久しぶりに意見発表で全国大会に出場し、優秀賞を受賞しましたが、今年はどうなることか?

家畜審査乳牛の部に出場した2年生の上澤未來君はくずまき高原で大会に挑みました。

今回はレベルが高く、甲乙付けがたい牛が4頭揃っており、難しかったようです。残念ながら入賞ならず・・・

農業鑑定に出場した小笠原衣織さんは、就職試験が終わってから、急ピッチで勉強を進めてきました。結果は、優秀賞を受賞することができました。部活動・発表・農鑑の3つを両立してきたCOW飼う’Sのエースが結果を残してくれ、2年連続入賞を果たすことができました。

シャモロックの一生を学ぶ

青森シャモロックは青森県の地鶏です。弾力・旨味・肉の色が素晴らしいです。そんなシャモロックを4ヵ月間飼育した動物科学科の1年生に密着した投稿です。

最初はこんなに可愛かったシャモロック!!

8月に入るともうビッグなニワトリです(汗)体重測定も一苦労・・・

そしてついにその日がやってきました。屠殺のやり方を科長の太田先生に指導してもらいました。動物が好きで入学した三農動物科学科ですが、動物の命を奪うことへの抵抗がある中で、生徒全員がシャモロックの喉に包丁を入れました。こうして、私達が普段食べているお肉が生産されていることを学ぶことでした。

次は、解体して精肉にしていきます。モモ肉、手羽、ムネ肉、ササミときれいにバラすコツを先生方に教えてもらいながら実施しました。

最後は炭火焼きでしっかりとシャモロックの命と味を噛みしめました。やっぱり地鶏は美味しいです。生徒の教材になってくれたシャモロックへの感謝を込めて、「ごちそうさまでした!!」

学会へ行こう!!パート②日本草地学会

9月28日(土)に2024年度日本草地学会帯広大会にCOW飼う’S2年生2名が参加しました。

今回は、

①エコフィードを活用した黒毛和種の肥育試験

②高オレイン酸ヒマワリ種子飼料化に向けた研究

の2課題を発表してきました。

初めての学会で、さらに多くの学会員に囲まれ、緊張しているようでした。これから沢山経験を積んで、成長して欲しいです。

今回の学会では、ヒマワリの緑肥として効果について生徒は指導していただきました。初めて知ったことも多いようで、勉強になったことでしょう。

さて、今回の遠征で、生徒のスキルアップを目的とした発表は終わりになります。このような遠征は、研究助成をしていただいている経費で旅費を計上して参加しています。COW飼う’Sは、3年連続外部の財団より研究助成していただいております。もし、三農で研究活動して、外部で発表してみたいと思う中学生がいましたら、動物科学科を受験して、産業動物研究班COW飼う’Sで一緒に活動しましょう。

学会に行こう!!パート①日本土壌肥料学会

9月3日(火)に日本土壌肥料学会2024年度福岡大会にCOW飼う’Sのメンバー2名が参加してきました。

今回は、

①エコフィードのステージ別給与が黒毛和種の肥育に及ぼす影響

~環境に配慮した美味しい牛肉生産を目指して~

②菌耕法が土壌成分及び高オレイン酸ヒマワリ栽培に及ぼす影響

の2課題をポスター発表してきました。

ポスター発表には原稿がありません。そのため、発表を聞きに来ていただいた方々に、ポスターに書いてあることをわかりやすく伝える必要があります。2人で2課題の発表ということもあり、覚えることも沢山とあると皆さんは思うかもしれませんが、実際は研究をしてきたことを伝えることが目的のため、2年間活動してきた3年生にはそれほど苦ではありません。ボランティアアワードに参加して鍛えげられたことがこういった場で生きてきます。

第75回日本学校農業クラブ東北連盟大会秋田大会

8月27日、28日と秋田県の花火で有名な大曲で開催された農業クラブ東北大会プロジェクト発表会区分Ⅰ類にCOW飼う’Sが参加してきました。

昨年はエースの先輩が直前で参加できなくなり、苦しい戦いを強いられ悔しい思いをしましたが、リベンジをするために、またこの場所に帰ってきました。

「目指せ、美味しい牛肉生産~エコフィードで枝肉の充実と環境配慮型畜産の確立~」と題して、黒毛和種の肉質・美味しさ・環境の3観点について、発表を行いました。県大会内容をさらに絞って中身を厚くしての発表に、手応えを感じた生徒達でしたが、あと一歩及ばず、全国大会出場はかないませんでした。

COW飼う’Sが取り組む「美味しい牛肉生産」は約30ヵ月かけて育てた黒毛和種を出荷して初めて検証されるため、先輩から後輩に引き継がれていく研究課題の1つです。今回のリベンジを後輩達に託して、いつか全国大会出場を勝ち取りましょう!!

大根の間引き作業

植物科学科です!

本日は、2年植物科学科の授業風景をお知らせします。

今回の実習では、青森県が生産量全国3位を誇る大根の間引き作業でした。

今回の実習では、発芽した芽を確認しながら行う間引き作業。

間引き作業は、よりよい大根を栽培するために必要不可欠な作業です。発芽したうちの生育の悪い方や徒長した芽を抜くことで、栄養を集中させたり、風通しの改善、日光の確保など、さまざまな効果がある、とても大切な作業になります。

9月にしては気温が高く、汗を流しながら行う作業でしたが、適度な休憩を入れ、冷たい麦茶を補給しながら、全員で協力して、丁寧にかつスピード感をもった間引き作業となりました。

営業日変更のお知らせ

4月7日(月)現在、下記日程で開店します。

緊急連絡はありません

※本校の電話応対時間は、学校休業日(土日祝祭日)を除いた平日の

8:15~16:45となります。

青森県立

三本木農業恵拓高等学校

〒034-8578

青森県十和田市大字相坂字

高清水78-92

TEL 0176-23-5341

FAX 0176-23-2141

令和7年10月11日

東北高校相撲選抜大会

(秋田県立武道館)

団体優勝

決勝戦 三農2-1秋田北鷹

先鋒 奈良(P科2年)

中堅 佐藤(E科2年)

大将 小笠原(P科2年)

個人選手権優勝

P科2年 小笠原広祐

100kg以上級優勝

P科2年 小笠原広祐

令和7年8月15日

全国選抜高校相撲十和田大会

個人選手権第3位

植物科学科2年 小笠原広祐

令和7年8月

国スポ東北ブロック大会

◆馬術競技

少年男子障害飛越 優勝

動物科学科3年中村 晴香

動物科学科2年斉藤 こうろ

◆アーチェリー競技

少年男子個人 優勝

普通科3年2組 漆坂 築

令和7年6月

東北高等学校選手権大会

○アーチェリー部

男子団体優勝

○相撲部 団体第3位

個人選手権第2位

小笠原広祐

個人100kg以上級優勝

小笠原広祐

令和7年度3月

全国高等学校選抜大会

〇アーチェリー部

男子個人第6位

G22漆坂 築

〇相撲部

団体第3位

P1小笠原広祐

P2 三浦孝太

P1奈良悠真