行事

台湾研修に行ってきました

台湾研修に行ってきました

令和8年1月6日から9日にかけて、本校生徒4名が台湾を訪問し、松山高級工農職業学校の生徒との交流活動のほか、台北市内研修を行いました。交流活動では本校の概要や探究学習の紹介、お菓子作りを通した協働学習に取り組みました。また、台北市内研修では故宮博物院を見るなど新たな文化に触れる機会となりました。生徒は多くの出会いと学びがあり、次回も行きたいなどの声も聞かれました。

私たちが育てる青森シャモロック

12月11日(木)に実施された1年生プロジェクト合同発表会に臨みました。これは科目「農業と環境」「総合的な探求の時間」における学習成果を発表することで知識の理解深化とともに、他学科の取り組みを知ることで今後のプロジェクト活動の手立てを考える機会として実施しました。1年生の登竜門と言えるプロジェクトオブザイヤー2025において審査結果が分かります。果たして1年生の栄冠に輝くのはどの学科なのかとても気になるところです。

学科代表には6人がPC操作、発表者として青森シャモロックについてまとめた学習成果を存分に発表しました。多少緊張したと思いますが、練習した成果もあり発表時間も丁度よく終えることができました。12月22日(月)に行われるプロジェクトオブザイヤーでの発表を目指し、練習を続けていきましょう!

畜産を支える根幹へ!(畜産施設見学)

動物科学科1年生は、11月20日(木)に青森県畜産・飼料コンビナート振興協会主催による畜産施設見学として「株式会社NAMIKIデーリィファーム」さんと東北グレーンターミナル株式会社さんを訪問しました。

先進的な大規模酪農施設の牛舎はもちろん、60頭を同時に搾乳するロータリーパーラーを実際に見ることで牛乳がどのように生産されているかを知ることができました。

NAMIKIさんと言えばやはりジェラートが有名です。生徒たちは寒い中、ジェラートを求めて並んでいました。牛乳も加工次第で商品としての幅が増えるということを食べて実感したはずです。

また、家畜飼料の原料となる穀物を保管するサイロ会社を見学することによって、世界の穀倉地帯で生産された穀物から配合飼料が製造され北東北の家畜のえさとなる工程を知ることが出来ました。普段目にする機会がない飼料の原料を見たため、興味津々に手に取って確認していました。

施設見学で、畜産の基礎や根幹となる場所を1年を通して体感できた動物科学科1年生。もちろん畜産だけでなく馬や犬、猫の社会動物、愛玩動物についても本格的に学習していきますが、やはり私たちの食卓に並んでいる肉や卵の生産、流通過程を知ることが感謝する大切さに気づかせてくれるのではないでしょうか。これからも動物と向き合う姿勢を大事にしていきます。プロジェクト学習も終わりが見えてきました。集大成となる1年生合同発表会に向けて全員で頑張っていきます!

地鶏の次は採卵鶏?

動物科学科1年生では、春から9月末にかけて青森県の地鶏である青森シャモロックの飼育管理、と殺・解体実習を行ってきました。ここまでは主に私たちが普段食べている肉用鶏の一生について学んできました。静かになった鶏舎に新たな鶏が導入されました。卵を生産する採卵鶏(レイヤー)を導入して、卵の生産、管理実習を行っています。実際に卵を集卵し、重さや産卵率を現在、データとして蓄積しています。1年間、鶏について学んできた1年生ですが、2年生からは各研究室に配属され、課題を探求していくことになります。扱う動物の種類も増えてきますので、この経験を活かしてもらいたいです。

卵を生産する採卵鶏が導入されました。20羽しかいませんが、大事な生きた教材ですので、大切に管理していきます。

十和田バラ焼きを利用した商品開発

10月16日(木)

十和田バラ焼きを用いた商品開発を目指し、

十和田バラ焼きゼミナール

舌校長 畑中宏之 様

十和田バラ焼きを商品化し全国展開している

日本ピュアフード株式会社 様

のご協力のもと、出前授業を開催しました。

バラ焼きの歴史や、玉ねぎの切り方、焼き方などバラ焼きの作り方について懇切丁寧にご指導いただきました。

現在11月1日(土)、2日(日)に開催される三農祭での模擬店出店に向けて試食を行いながらメニューの検討を進めています。

三農祭当日をお楽しみに!

三沢空港空の日まつり

9月27日(土)・28日(日)の2日間

三沢空港で行われた空の日まつりに参加してきました。

インターアクト同好会と共同で参加したこちらのイベントでは、

本校で製造したリンゴジュースの品種別詰め合わせ、山ぶどうジュース、

や他校の生産物も販売しました。

また、蛇口から出るリンゴジュースにも本校のリンゴジュースが提供されました。

多くの来場者から好評をいただきました。

養鶏の最前線に迫る!(畜産施設見学)

9月18日(木)青森県養鶏協会主催による畜産施設見学を実施しました。場所は、有限会社東北ファーム総合GPセンター(三沢市)さんで養鶏業が最も近代化している採卵鶏の最前線を間近で見学させて頂く貴重な機会となりました。

始めに、東北ファームさんについて会社説明を頂きました。生徒が一番驚いていたのは、敷地面積が約40haであり、東京ドーム10個分の大きさの会社であるということでした。

続いて、GPセンター内を見学しました。GPとはGrading(規格付け)、Packing(箱やパックに包装)といい、選別包装施設の略で卵のサイズを分けて洗卵・選別、パッキングと私たちが普段、目にしている卵のパックを1日になんと8000ケースも作っているのです。また、衛生管理も徹底されており、職員さんが作業着、手洗い、消毒、エアーシャワーと常に清潔な状態で卵に向き合って仕事をしているのが印象的でした。

最後に、オリジナルパッケージ作りをしました。思い思いに白・赤卵をパックに詰めて色鉛筆でシールに絵を描き、ラベル貼りをして箱詰めしました。今週の帰省日には、食卓に東北ファームさんの卵が並んでいるのが想像できます。オリジナルパッケージを持って集合写真を1枚。貴重な時間をありがとうございました!

青森シャモロックと向き合った120日間

9月2日(火)~計4回に分けて、青森シャモロック45羽のと殺・解体実習を行いました。生徒たちは、約120日間、朝と夕方の管理を交代制で休みなく行いながら一生懸命、管理してきました。自分たちの手で捌くことで青森シャモロックと向き合ってきた時間と生き物を相手にすることの大変さややりがいを感じたことと思います。

いよいよその日を迎え、大事に1羽ずつケージに入れているところ。

鶏舎から解体する畜産加工室へ移動します。オスを運びましたが、4kgを超えている個体もあり重みを感じながら運んでいました。

動物科学科科長から捌き方について説明を受けた後、それぞれのテーブルで二人一組となり一人が羽と足を押さえて、もう一人がシャモロックの頭を押さえて喉元に包丁を入れていきました。

血抜きの善し悪しで肉の見た目、うま味が変わってくることも分かりました。肉の歩留まりを高める解体技術がさらに求められていきます。

その後は、先輩方の指導を受けながらが部位ごとに解体するところまでをやり遂げました。最後に、炭火焼きで自分たちが捌いた青森シャモロックの味を噛みしめました。育てる責任、食べる責任をニワトリたちが身を持って教えてくれました。日々の食に感謝しこれからも動物たちと向き合っていきます。ご馳走様でした!

食品科学科2年生インターンシップ2025

夏季休業期間(7/21~8/22)を利用し食品科学科2年生のインターンシップが行われました。

実際の現場に立つことで職業観・勤労観の醸成を図ることができました。

趣旨にご賛同いただき、実習を受け入れていただいた事業所には改めて御礼申し上げます。

<実習先一覧>(敬称略・順不同)

菓子工房 京甘堂

ケーキハウス 白い森 十和田店

nico cakes

上北農産加工株式会社

太子食品工業株式会社 十和田工場

カマラードの家

IHミートパッカー株式会社

高級食パンゴージャス先生十和田店

一心亭おいらせ緑が丘店

サン・ロイヤルとわだ

ユニバース上北町店

介護老人保健施設みのり苑

三沢市立図書館

Ms&Mrs HairJipang

カワヨグリーン牧場

赤石義周(農家)

パティスリーみさわ

カフェ&バーATZ

畑中あんこや

司バラ焼き大衆食堂

プロの技を聞く・知る・見る

9月3日(水)に行われた動物科学科出前講座では、鶏王国北いわて推進協議会さんのご協力により実施されました。講師は、プライフーズ株式会社さん、阿部繁孝商店さんをお迎えし、チキン産業が私たちの食卓に届くまでの過程や丸鶏の解体実習を行い、プロの技を聞く・知る・見ることができました。

養鶏の現状と私たちが普段食べている鶏肉がどのように食卓に届いているのかを講義して頂きました。

OB・OG交流会もあり、本校を卒業し現場で働いている先輩方の自己紹介や仕事へのやりがいを聞き、これからの進路を自分事と捉える貴重な時間となりました。

講義の最後は、中抜きされた丸鶏を部位ごとに解体するプロの技を見ました。素早く、丁寧に解体されていく様子を見て感動。必死に解体のプロセスを目に焼き付けているのが印象的でした。いよいよ、飼育してきた青森シャモロックの解体を控える1年生。講義で学んだことを現場で発揮できるよう全員でその日を迎えたいと思います。

現場を知る(畜産施設見学研修)

7月10日(木)に一般社団法人青森県畜産・飼料コンビナート振興協会主催による「農業高等学校及び営農大学校を対象とした畜産施設見学研修会」に1年生23名がプライフーズ株式会社さんを見学しました。食鳥の生産、解体処理から鶏肉の製造出荷、鶏肉加工食品の製造まで一貫して手掛け、鶏肉の生産から消費者に届くまでのプロセスについて現場を知ることが出来ました。貴重な時間を頂きありがとうございました。

工場での生産現場を見学した後に、プライフーズ株式会社さんが製造した加工品の試食をさせて頂きました。

現在、青森シャモロックを飼育している1年生。現場を知り、日々の管理の大切さを感じました。9月には解体実習が待っています。技術を高めてその日を迎えたいと思います。

青森シャモロックのお引っ越し

【動物科学科1年】青森シャモロックの日齢が28日齢となり、平飼いへ移行するために体重測定、足環付け、雌雄鑑別を行い次の鶏舎へと引っ越し作業を行いました。また、家畜伝染病予防として鶏痘ワクチンを実施。翼膜穿刺による注射をしました。気づけば3週間足らずで10倍以上の体重に成育しており毎日の変化に驚いています。

日に日に大きくなっていることを実感。体重測定も今後は大変になっていきそうです。

オスとメスを分けて個体識別を行うために番号が付いている足環をシャモロックの左足に装着。これで1羽1羽の成長を判別できるようになります。

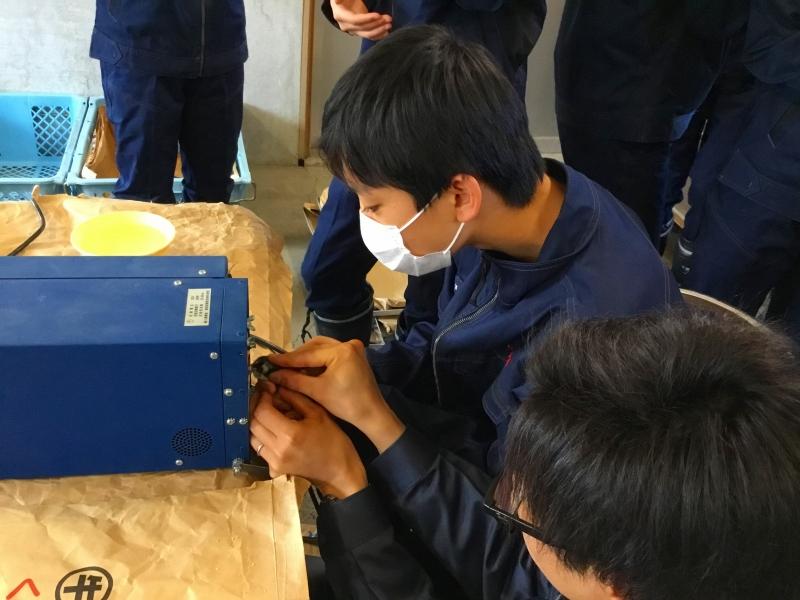

鶏痘ワクチンを翼を広げた際の薄い膜に注射。病気を未然に防ぐためには必要不可欠な作業。集中して全員が翼膜穿刺によるワクチン接種を終えました。

のびのびと動き回れる平飼い鶏舎への引っ越しも無事に終了!

シャモロック管理は続きます。協力して全員で大きく育つようにこれからも大切に向き合っていきます。

青森シャモロックとご対面!

本校、動物科学科1年生では科目「農業と環境」の授業において、ニワトリの一生を学びます。5/7(水)青森県産業技術センターのご協力を得て、青森県の特産地鶏「青森シャモロック」の雛45羽を導入しました。飼養管理マニュアルに基づき、生徒は毎日の当番管理実習に臨みます。これまでの様子をご覧ください。

ヒヨコと言えば黄色の羽色を想像するかと思いますが、青森シャモロックは白黒模様をしているのが特徴です。成育が進むと横斑紋(まだら)模様が現れてきます。

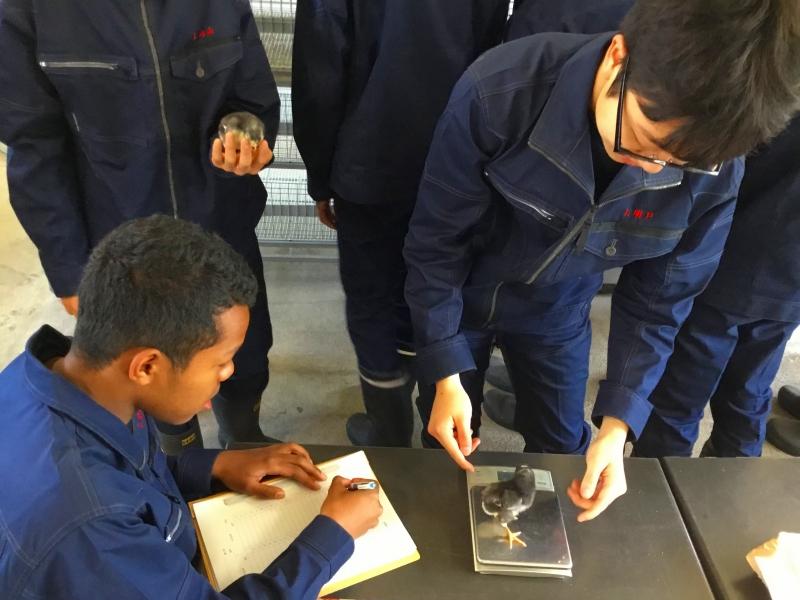

導入された次の日に雛とご対面。45羽分の体重測定を実施しました。測定初日の平均体重は36.9gと小さく、これからどこまで大きくなるか楽しみです。初めてニワトリに触れる生徒も多く、慎重にかつ、やさしく雛を保定し天秤に乗せていました。

これはビークトリミングといい、雛のくちばしの先端を焼き切り揃えているところです。目的は、ニワトリ同士のつつき合い防止です。大きく成育するために必要であることを認識し、真剣に取り組んでいました。

これからも動物科学科1年生による青森シャモロック成育記録を随時更新していきます!

松山高級工農職業学校の高校生の皆さんと交流をしました。

松山高級工農職業学校の高校生の皆さんと交流をしました。

5月22日(木)、本校が姉妹校提携を結んでいる台湾の松山高級工農職業学校の高校生の皆さんが来校し、本校の生徒との交流を行いました。

この交流は、本県と台北市の高校生による協働学習を通して、将来の県の産業やビジネス等を担う人財の育成を図ることを目的とした、「青森と台湾の高校生による協働学習推進プログラム」の一環として行われました。

この日は本校の恒例行事である全校田植えの予定であり、松山高級工農職業学校の皆さんも田植えに参加することになっていましたが、雨で延期となったため、プログラムの予定を変更して実施しました。当日は、お互いの学校の紹介や、言語の壁を越えてレクリエーションを共に楽しみました。昼食時には、本校で作られているりんごジュースを実際に飲んでもらい、松山高級工農職業学校のみなさんに喜んでいただくことができました。午後は、青森県の名産であるりんごを使ってアップルパイ作りを一緒に行い、最後には学校の敷地内を実際に歩いて紹介をしました。

本校の農業クラブや探究部、手芸部の生徒たちは、この日のために一生懸命に準備を進めてきました。交流が終わった頃には、「今度は自分たちが台湾に行きたい」という声もあり、大変良い経験となったことと思います。

防災食についての研修会!(食品科学科)

24日(木)、十和田市役所危機管理防災室より講師をお招きし、食品科学科3年生を対象に、防災食に関する研修会を開催しました!

昨年から課題研究“食品製造(B)班”では、レトルトカレーの開発に取り組んでいます。

防災食として活用できないか検討していたなかで、今回の研修会が実現しました。

質疑応答では十和田市の備蓄状況や、防災食の課題などにお答えいただき、研究を進める上で重要なお話を聞くことができました。

そして、実際に十和田市が備蓄しているきのこご飯を試食!

お湯で戻すと15分、水だと1時間で食べることが可能です。

生徒からは美味しいと言った感想が次々と聞かれました(完食しました)。

アレルギーなど安全に配慮した防災食は、食品を学ぶ私たちにとって、多くの学びがありました。十和田市役所様、ありがとうございました!

食パン製造実習!(食品科学科)

ページをご覧いただきありがとうございます!

今年度も食品科学科の実習や授業の様子をお届けしていきます!

22日(火)、3年生が食パン製造実習を行いました!

サンファームで販売する実習生産品となります!

まずは一次発酵が終了した生地から、1つ200gに分割します。

この作業を適当に行うと、食パンの山の形がデコボコになってしまいます。確実に計量します。

続いて成形作業です。

のばす、巻く、ころがすなどの操作から、生地の形を作ります。

最終発酵させてから焼成し、冷まして完成です!

1つ1つの作業に意味があることを学習、そして経験しながら、完成させることができました!

形が不ぞろいのパンは持ち帰り、試食してもらいます。

自分で製造したパンを、自分で食べて学ぶ!

チーム食品科学科、今年度も頑張ります!

八戸工業大学現地学習!

3月10日、食品科学科2年生が八戸工業大学で現地学習を行いました。

三本木農業恵拓高校と八戸工業大学は連携協定を結んでいます。地域の農業や産業へ貢献する人材を育成する目的のもと、教育活動の充実へ協力いただいております。

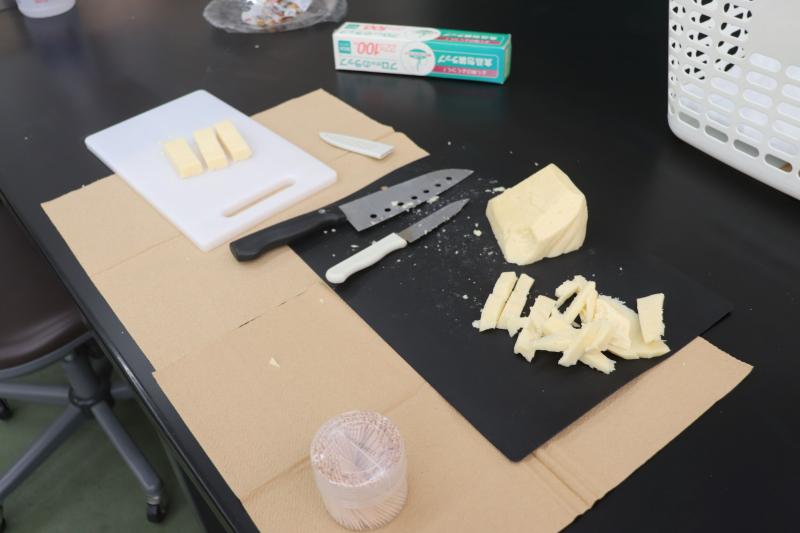

工学部工学科生命環境科学コースの本田洋之准教授より、乳酸菌について講義をしていただきました。施設見学では、チーズの製造工程を説明いただきました。

また、実習生産品であるゴーダチーズの試食も行いました。苦い、塩(しょっぱい)など、五味を基準に味を分析しました。

講義では、栄養素や5S活動、みそや発酵食品など、食品製造に関する内容をお話しいただきました。

大学見学や講義を経験できたことは、進路活動の上でも貴重な機会でありました。八戸工業大学の皆様、ありがとうございました。

臺北市立松山高級工農職業學校と姉妹校提携を結びました

令和7年2月20日、台湾の臺北市立松山高級工農職業學校と本校で姉妹校提携を結びました。姉妹校提携は、両国において、「国連持続可能な開発問題」、「文化的特徴」、「国際的なカリキュラム」、および「言語、技術、人文、芸術」といった分野における交流を促進し、両校の友好関係を深め、協力と相互利益を推進することを目的としています。

今後も松山高級工農職業學校と本校の交流をおこなっていきます。

青森と台湾の高校生による協働学習推進プログラム

青森と台湾の高校生による協働学習推進プログラム

2月19日(水)から2月22日(土)の4日間、本校生徒と台湾の高校生が、協働的な学習をとおして、地域差や違いを比較・検討することによって、地域の可能性や地域の課題、課題解決のための方法を探る機会とすることを目的とし、青森と台湾の高校生による協働学習推進プログラムを行いました。今年は5名の生徒が参加しました。

2月20日(木)には台湾にある松山高級工農職業学校を訪問しました。活動内容として、松山高級工農職業学校で学校内や授業を見学し、台湾の名産であるパイナップルケーキを一緒に作るなど、現地の生徒たちと協働学習活動を行いました。

2月21日(金)には台湾の歴史と文化の学習として、忠烈祠や故宮博物院なども見学してきました。

生徒は海外との文化の違いを学び、非常に充実した交流体験となりました。

食品科学科現地学習!

食品科学科1年生、2年生ともに現地学習を行いました。

1年生が太子食品様、上北農産加工様で現地学習をさせていただきました!

焼肉のたれや豆腐など、地域のみならず、全国の食卓を支えている加工品の製造工程をご説明いただき、大変勉強になりました!

環境に配慮した加工品製造など、多くの学びを得ることができました!

2年生はIHミートパッカー様で現地学習させていただきました!

命をいただくこことの大切さを説明いただき、その後、ビーフプラントとポークプラントを見学しました。

と畜、整形から食肉加工について理解を深めることができました。

今回の現地学習は、農業教育高度化事業を利用して実施しました。

食品製造の知識・理解を深め、そして、進路活動の一環として有意義な経験になりました。

次年度も、食品のプロフェッショナルを育成する活動を継続していきます。

令和7年度の営業は終了しました

営業日変更のお知らせ

4月7日(月)現在、下記日程で開店します

緊急連絡はありません

※本校の電話応対時間は、学校休業日(土日祝祭日)を除いた平日の

8:15~16:45となります。

青森県立三本木農業恵拓高等学校

〒034-8578

青森県十和田市大字相坂字

高清水78-92

TEL 0176-23-5341

FAX 0176-23-2141

令和7年10月11日

東北高校相撲選抜大会

団体優勝

決勝戦 三農2-1秋田北鷹

先鋒 植物科学科2年 奈良 悠真

中堅 環境工学科2年 佐藤 啓太

大将 植物科学科2年 小笠原 広祐

個人選手権優勝

植物科学科2年 小笠原広祐

100kg以上級優勝

植物科学科2年 小笠原広祐

令和7年8月15日

全国選抜高校相撲十和田大会

個人選手権第3位

植物科学科2年 小笠原 広祐

令和7年8月

国スポ東北ブロック大会

馬術競技

少年男子障害飛越 優勝

動物科学科3年 中村 晴香

動物科学科2年 斉藤 こうろ

アーチェリー競技

少年男子個人 優勝

普通科3年2組 漆坂 築

令和7年6月

東北高等学校選手権大会

アーチェリー部

男子団体優勝

相撲部 団体第3位

個人選手権第2位

植物科学2年 小笠原 広祐

個人100kg以上級優勝

植物科学2年 小笠原 広祐

令和7年度3月

全国高等学校選抜大会

アーチェリー部

男子個人第6位

普通科2年 漆坂 築

相撲部

団体第3位

植物科学科1年 小笠原 広祐

植物科学科2年 三浦 孝太

植物科学科1年 奈良 悠真